2023

supplemento a “Liberi”

Redazione:

Via Labicana, 15A 00184

Tel. 06 7092125

Fondato da:

Enzo Orlanducci

Direttore Editoriale:

Nicola Mattoscio

Direttore responsabile:

Maria Alessandra De Nicola

Prefazione

Nell’ultimo numero de “le porte della memoria”, riprendevamo un commento del filosofo Massimo Cacciari sul carattere attivo, creativo e immaginario della memoria: che “…non sarebbe un armadio in cui i ricordi vengono depositati passivamente, ma una continua rielaborazione del nostro vissuto, un produzione di idee”.

Dunque dobbiamo stare molto attenti, per superare gli eventi tragici del passato e farne un elemento della nostra identità collettiva, ad attribuire alla memoria le caratteristiche di oggettività della ricostruzione storica che sono proprie della ricerca e dell’archivio documentale. Infatti il lavoro dello storico è, per così dire, facilitato quando il recupero del “passato” avviene per mezzo di una ricerca che coinvolge anche la memoria e la testimonianza. Le fonti, quando ci sono, costituiscono un bene prezioso che ci mette in diretto contatto con la realtà del tempo che si sta esaminando. La ricerca, la documentazione, il confronto, l’esame critico e infine la rielaborazione di quanto analizzato sono i passi fondamentali che portano alla critica storica e cioè all’obiettività nel dare, da parte di chi scrive, una valenza asettica, non ideologizzata e scevra dal proprio stesso vissuto

Enzo Orlanducci

Con questo numero de “le porte della memoria” si compie, a nostro avviso, una operazione di rinnovamento e di un certo implemento culturale della rivista stessa, che ci consente di aderire con maggiore efficacia al nostro impegno ideale e progettuale originario, sviluppando conoscenze e competenze metodologiche necessarie a saper valutare ed interrogare correttamente la memoria e le fonti. Anche grazie a questa capacità di analisi, vogliamo sviluppare il percorso dei temi trattati partendo proprio dalla memoria, dalla storia e dalla ricerca, per restare coerenti con l’impostazione ideale e culturale iniziale.

Lo studio della storia, insieme alla memoria e alla percezione del recente passato, contribuisce a formare la coscienza dei cittadini e visione del futuro. L’ANRP, “da Custode di memorie a Costruttore di storia”, vuole aprirsi, attraverso una graduale distribuzione delle conoscenze e dei concetti, all’uso delle diverse fonti, all’organizzazione e alla rappresentazione diversificata delle informazioni attraverso strumenti e prodotti orali, scritti e digitali, ma soprattutto con studi, documentazione e ricerca.

In questo numero de “le porte della memoria”, pertanto, pubblichiamo alcuni report, delle relazioni tenute dai componenti del Gruppo di ricerca dell’ANRP, coordinato da Brunello Mantelli, nelle recenti Giornate di studio di Nuoro, Cagliari, Sassari e Trier (Germania), da collocarsi nel Progetto “Deportazione, internamento e lavoro coatto di civili italiani nel Terzo Reich”, portato avanti dall’Associazione, con il sostegno essenziale dell’Auswärtiges Amt della Bundesrepublik Deutschland e dell’Ambasciata tedesca in Italia.

Siamo convinti che i report che seguono possano costituire un’utile, interessante sintesi per “collocare al loro posto la carne ed il sangue rappresentati dalle società che ne furono investite; società che erano fatte di donne, di uomini, di bambini ed anziani”.

Questo numero de “le porte della memoria” è destinato a tutti coloro che vorranno fruirlo e che ne promuoveranno la diffusione come spunto di nuove originali attività di studio e di ricerca. Ma soprattutto è dedicato alle giovani generazioni affinché trovino la giusta strada del nostro passato e la percorrano con voglia di capire e approfondire.

2023

supplemento a “Liberi”

Redazione:

Via Labicana, 15A 00184

Tel. 06 7092125

Fondato da:

Enzo Orlanducci

Direttore Editoriale:

Nicola Mattoscio

Direttore responsabile:

Maria Alessandra De Nicola

Prefazione

Quando nell’ormai (relativamente) lontano 2008 uscì il primo numero de “le porte della memoria”, esso venne indicato quale titolo sintetico, sollecitante, provocatorio che, meglio di altri, coglie l’essenza di quanto si vuole realizzare: testimonianze, storia, cultura, idee.

Il filosofo Massimo Cacciari, in varie occasioni, ha avuto modo di sottolineare il carattere attivo, creativo e immaginativo della memoria: la memoria non sarebbe un armadio in cui i ricordi vengono depositati passivamente, ma una continua rielaborazione del nostro vissuto, una produzione di idee .

Dunque, dobbiamo stare molto attenti, per superare gli eventi tragici del passato e farne un elemento della nostra identità personale e collettiva, a non attribuire alla memoria storica le caratteristiche di oggettività che sembrano proprie dell’archivio documentale, o anche le istanze critiche che devono essere proprie della ricostruzione storica.

Pertanto, il presente numero de “le porte della memoria” è stato elaborato quale report di uno dei progetti promossi dall’ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, in occasione dell’Ottantesimo anniversario dell’8 settembre 1943. Una data che molti dimenticano, altri volutamente ignorano, altri ancora non sanno nemmeno cosa rappresenti, ma che resta fondamentale nella nostra storia.

Enzo Orlanducci

Il Regno d’Italia si arrendeva agli Alleati, ma la Guerra era ancora lontana dalla sua tragica conclusione. Da quel giorno, infatti, il Paese si spaccò in due: il Regno del Sud, presidiato dalle forze americane ed inglesi, e la neonata Repubblica Sociale Italiana a Nord, dove però le forze fasciste erano ormai una pedina nelle mani della Germania nazista.

Una data che per le italiane e gli italiani di quel tempo è stata l’inizio dell’evento principale delle loro vite individuali e della storia collettiva, segnando profondamente, anche se in modi estremamente diversi, i destini di quella generazione.

L’8 settembre 1943 fu anche l’ora del riscatto, come ha ricordato il Presidente Sergio Mattarella, “…dei militari italiani che si batterono a Porta San Paolo, a Roma, così come nelle isole del Mediterraneo, nei Balcani, pagando a caro prezzo la loro fedeltà alla Patria. Dei cittadini che avevano da tempo abbandonato ogni fiducia nei confronti degli stentorei e vacui proclami della dittatura di Mussolini. Si fece strada, nel Paese, la coscienza di un nuovo inizio”².

Oggi, coloro che quegli avvenimenti li hanno vissuti da adulti, protagonisti o testimoni, con poche eccezioni, non ci sono più. Tra meno di venti anni, nel centenario, non ci saranno più neppure i bambini di allora.

Siamo dunque entrati nella fase della “post memoria”, dove il problema è quello del confronto con l’immagine dinamica (cioè storicamente determinata) della memoria. La memoria di un fatto subisce continuamente manipolazioni per parte del contesto storico in cui viene rievocata e, soprattutto, viene continuamente ricostruita o re-immaginata dai posteri.

Pertanto dobbiamo interrogarci su come affrontare questo vuoto, sapendo che ci è stato lasciato un enorme archivio di testimonianze, da sistematizzare e da valorizzare di fronte all’attuale società civile, sia nazionale che internazionale, per l’affermazione di quegli ideali perenni di libertà, di democrazia, di pace, di solidarietà, di uguaglianza e di giustizia, nella verità.

L’ANRP non vuole correre il rischio di perdita della memoria sulle drammatiche vicende del passato. Pertanto ha inteso rinnovare, anche attraverso questa pubblicazione che non a caso abbiamo voluto chiamare “le porte della memoria”, il suo impegno specifico nei confronti delle giovani generazioni, esortando alla riflessione e alla ricerca su percorsi formativi intergenerazionali e su modelli culturali collocati per loro natura in un presente fatto di passato e aperto al futuro. Nel quadro più ampio delle manifestazioni per l’80° anniversario dell’Armistizio (1943-2023), si è pensato di accogliere in questo “contenitore” argomentazioni, saggi e approfondimenti, attività di ricerca e studio, opportunamente associati al lavoro dello storico, per evitare che la forza delle passioni ci porti a deragliare dal binario dei fatti reali.

Sarà un modo per rendere tangibile un momento di passaggio e di rinnovamento e venire incontro all’interesse dei lettori verso i problemi storico-politici del nostro tempo, offrendo loro chiavi di lettura per conoscere le dinamiche passate ancora legate al presente.

Di fronte alle “tragedie” insorte in questi ultimi tempi, laddove si ripropongono conflitti, lutti e rovine che colpiscono l’umanità, le iniziative editoriali come questa vogliono sollecitare una riflessione storica sulle scelte allora compiute.

Ricordare il passato, capire il presente, costruire il futuro deve essere il percorso ideale di continuità, de “le porte della memoria” che deve muoversi secondo le seguenti finalità:

- a) la focalizzazione di segmenti storici spazio-temporali che, pur nella loro peculiarità tematica, interagiscono nel contenuto;

- b) l’adozione di un metodo di ricerca storica che, attraverso la trattazione, cerchi di portare alla luce il maggior numero di elementi oggettivi di situazioni registrate e di avvenimenti accaduti, affinché si possa formare un personale convincimento del fatto presentato.

Siamo convinti che i testi che seguono nella presente pubblicazione possano costituire una utile, interessante sintesi, destinata a tutti coloro che potranno fruirli semplicemente come narrazioni, oppure utilizzarli come spunti di nuove originali attività di ricerca, un contributo significativo per una migliore comprensione degli eventi intercorsi l’8 settembre 1943.

2022

supplemento a “Liberi”

Redazione:

Via Labicana, 15A 00184

Tel. 06 7004253

Fax 06 70476419

Fondato da:

Enzo Orlanducci

Direttore Editoriale:

Nicola Mattoscio

Direttore responsabile:

Maria Alessandra De Nicola

Prefazione

Enrico Zampetti è stato uno degli Internati Militari Italiani più emblematici. Può essere giunto tardi all’appuntamento con la testimonianza, dal momento che le sue esperienze di guerra e la lunga deportazione in Germania, magistralmente ricostruite nelle note diaristiche redatte durante la prigionia, furono pubblicate postume, solo nel 1992. Ma quel testo rappresenta in tutta la sua oggettività uno dei punti di riferimento più autorevoli per la storia stessa della Resistenza non armata degli IMI.

Per ricordarne la figura e l’opera, l’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro Familiari, in collaborazione con il Senato della Repubblica, ha organizzato il 29 novembre 2021, nella splendida cornice della Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, un convegno intitolato “Il mio zaino sulle spalle, il tuo amore, la nostra fede. Enrico Zampetti e il lager a cento anni dalla nascita”, che ha visto la significativa presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’intervento, tra gli altri illustri ospiti, della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Nicola Mattoscio

Il volume che viene adesso pubblicato contiene per intero gli interventi presentati in quell’occasione che, non per caso, avevano cercato di abbracciare tutti gli ambiti in cui l’impegno militare, di resistente, civile e professionale di Zampetti sono stati particolarmente significativi ed importanti sul piano etico, politico e istituzionale.

Il volume che viene adesso pubblicato contiene per intero gli interventi presentati in quell’occasione che, non per caso, avevano cercato di abbracciare tutti gli ambiti in cui l’impegno militare, di resistente, civile e professionale di Zampetti sono stati particolarmente significativi ed importanti sul piano etico, politico e istituzionale.

Anche se la sua testimonianza per la comprensione della storia della Resistenza degli Internati Militari Italiani resta di straordinaria importanza, i terreni su cui il suo impegno ha lasciato un’eredità profonda sono stati in realtà anche altri e tutti riflettono quella tragica esperienza, con il suo patrimonio di valori irrinunciabili che lo accompagnarono per tutta la vita.

La vicenda di resistente, del resto, è davvero esemplare: partecipa al dramma della Divisione Aqui a Corfù prima di essere catturato e subire la deportazione. Resiste rifiutando di tornare in Italia a combattere nella Repubblica Sociale Italiana, da internato in Polonia, a Deblin Irena e Duisdorf. E poi resiste ancora a Colonia, dopo l’ennesimo diniego alla collaborazione, quando la chiamata al lavoro era ormai diventata obbligatoria anche per gli ufficiali. Infine resiste a Wietzendorf, suo ultimo Lager da cui viene liberato il 22 aprile 1945.

Altrettanto emblematica, dopo la guerra, è la carriera di funzionario di Stato, preceduta dal suo significativo contributo ai lavori della Costituente, come assistente del gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana: all’impegno sul terreno dello studio, della catalogazione e dell’innovazione per la Biblioteca del Senato, accompagna la precocissima intuizione sulla necessità dell’ammodernamento della macchina dello Stato attraverso gli strumenti dell’automazione. Seguono, sempre in Senato, la collaborazione con il Servizio Studi fino alla creazione dell’Ufficio Stampa e il suo ritorno alla Biblioteca di cui diviene Direttore, nel 1975, avvicendando Vittorio Emanuele Giuntella che, per sorte o per destino, era stato suo compagno di prigionia, nonché come membro del giovanile circolo romano della FUCI, in quegli anni con l’imprinting della presidenza nazionale prima di Aldo Moro e poi di Giulio Andreotti.

Nel suo orribile peregrinare da IMI, Enrico Zampetti ha conservato nel suo metaforico zaino, lo ha sottolineato la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, due riserve vitali, che gli consentirono la sopravvivenza nell’inferno della deportazione e detenzione nei lager nazisti: la fede cristiana e l’amore verso la compagna di vita, Marisa. Imperterrito, con la stessa immutabile costanza, si è accinto alla vita civile nel dopoguerra, raccomandandosi sempre: “Signore conservaci la coerenza anche quando non saremo più martiri per forza”, come si legge nel suo diario.

Spesso si dice che il racconto e il ricordo di fatti storici servono a ridimensionare o a tacitare le tesi di chi vorrebbe proprio ridimensionarli e tacitarli, contribuendo ad impedire che gli stessi avvenimenti spaventosi si ripetano, o almeno ad ammonire sul rischio che si possano acriticamente ripetere. Al riguardo, il diario di Enrico Zampetti è prezioso come testimonianza storica precisa, minuziosa, spontanea e appassionata. Le sue parole sono pietre miliari nel percorso che seguiamo in genere allo scopo, soprattutto, di voler sapere di noi. Nel caso, al fine di conoscere in che modo una parte del nostro popolo, i militari, nella fattispecie, reagirono alla deportazione: di come, requisiti di tutto, mortificati in ogni dignità di uomini, consegnati ai propri persecutori, seppero opporre con coraggio e nobilità morale il proprio rifiuto.

Nel dopoguerra Zampetti si è fatto carico di aiutare a far luce su questa vicenda, scansando la rimozione e la derubricazione ad enorme e quasi inevitabile “guaio” della guerra.

Ebbene, nel campo concettuale in cui si inscrive la riflessione gobettiana sul fascismo come autobiografia della nazione, o nell’ambito della sua stessa controparte critica, se vogliamo, si colloca il diario di Enrico Zampetti. Al fallimento dello stato unitario e delle classi dirigenti liberali e alle gravi manchevolezze nel costume politico e civile degli italiani franato nella imperdonabile esperienza fascista, fanno da contraltare la forza e la dignità di un uomo, che ci parla di sé come un altro “idealtipo” del “carattere nazionale”, attraverso l’estrema vicenda degli Internati Militari. L’antropologia positiva degli italiani testimoniata dal contegno del rifiuto ci appare oggi, ancora più di allora, sintomatica di un’adesione alla causa nazionale davvero straordinaria, nel più ampio contesto della lotta di Liberazione e per la riconquista di un posto nella comunità internazionale, scevro da ogni sospetto o pregiudizio sulla sua reale fede democratica, solidale e per la pace.

La lezione di Enrico Zampetti sta, dunque, anche a rispondere a tutta una serie di fin troppo semplificanti topos negativi, ricordandoci che l’anti nazione non ha avuto la meglio, che l’8 settembre non è stata la morte della patria, e meno che mai della nazione, che i militari italiani risposero all’appello della stessa patria da ricostruire, ma democratica e avulsa da ogni retorica nazionalista, nell’ora più difficile e per quasi due anni ininterrottamente senza cedimenti.

L’afflato etico e religioso, l’impegno della migliore tradizione di Grand commis de l’État, ce lo fanno ricordare in occasione dei cento anni dalla nascita per aver saputo contribuire a sedimentare nelle fibra della nazione e delle sue più alte istituzioni non solo un’identità civile di sincera appartenenza ad un unico destino dell’intera umanità, ma una genuina passione per la libertà delle persone sempre al servizio di ogni comunità di uomini altrettanto liberi.

2013

supplemento a “rassegna”

a cura di ENZO ORLANDUCCI

Redazione:

Via Labicana, 15A 00184

Tel. 06 7004253

Fax 06 70476419

Direttore responsabile:

Salvatore Chiriatti

Redattore Capo:

Giovanni Mazzà

Segreteria:

Maristella Botta

Presentazione

Il titolo le porte della memoria, definito nel primo numero “sollecitante e provocatorio”, era un implicito invito a tutti coloro che avessero voluto collaborare con spirito costruttivo, offrendo il proprio contributo culturale per ricostruire il passato, dare senso al presente e progettare il futuro.

L’appello era rivolto soprattutto ai giovani ricercatori che più volte hanno dimostrato la volontà di approfondire le drammatiche vicende vissute dalla “generazione della guerra”, della lotta per la libertà e la democrazia, raccogliendone i valori profondi trasmessi nel passaggio generazionale.

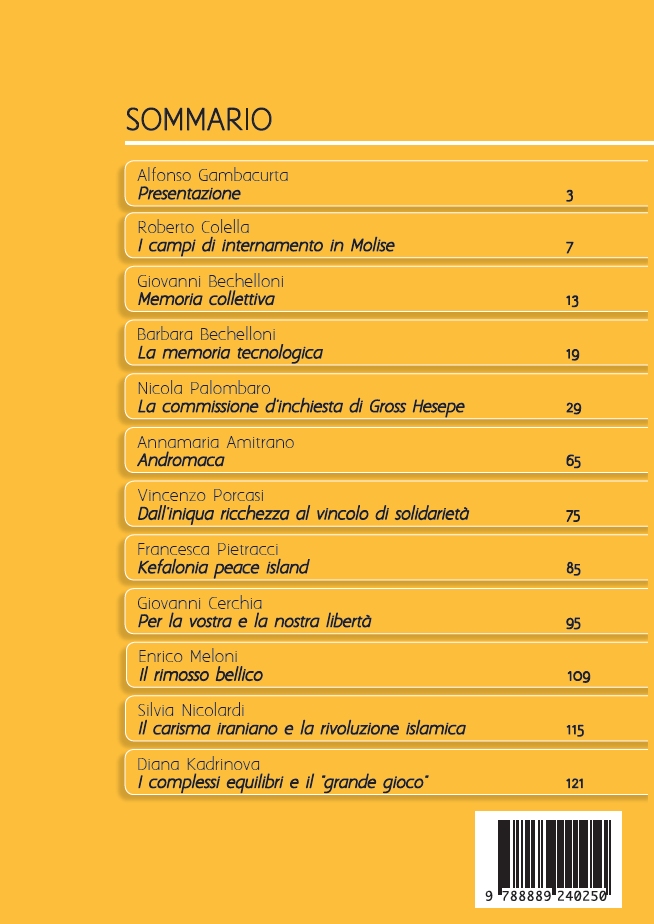

Valori di cui l’ANRP si è sempre fatta portavoce e nei quali continuerà a credere. La risposta c’è stata e ci ha confortato. Pertanto, abbiamo scelto di affidare la presentazione di questo nuovo numero proprio a un giovane ricercatore, Alfonso Gambacurta e la chiusura a due giovani studiose, Silvia Nicolardi e Diana Kadrinova. Un’idea per i prossimi numeri: proseguire su questa linea, con l’auspicio che tanti altri giovani, motivati come loro, accolgano con lo stesso entusiasmo la nostra sollecitazione e facciano della ANRP una scuola di pensiero oltre che di formazione.

Enzo Orlanducci

Continua l’esperienza certamente positiva de le porte della memoria, che vede in questo numero rinnovarsi il suo intento di approfondimento scientifico su testimonianze, storia, cultura e idee.

Continua l’esperienza certamente positiva de le porte della memoria, che vede in questo numero rinnovarsi il suo intento di approfondimento scientifico su testimonianze, storia, cultura e idee.

Il periodico già dal titolo indica la volontà dell’ANRP di guardare avanti, di protendere al futuro offrendo sempre significativi stimoli, senza perdere di vista la “memoria”, radice culturale e, nel caso dell’Italia, anche sociale, politica e istituzionale del nostro farsi moderna democrazia occidentale.

L’Italia del 25 aprile 1945 era definitivamente libera. Ma per arrivare alla Liberazione e a quella che fu la fine della Guerra di Liberazione, con la definitiva sconfitta dei regimi nazifascisti e con la capitolazione della Germania hitleriana e della Repubblica Sociale Italiana, bisogna analizzare il travaglio della Resistenza, della lotta partigiana, dei combattenti la stessa Guerra di Liberazione, inquadrati nei reparti regolari delle FF.AA., il coraggio degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti e l’impegno dei cooperatori degli Alleati. A molti, purtroppo ancora oggi, tutto questo non è noto, in particolare l’eroismo dei tantissimi soldati che mai vollero aderire alla Repubblica di Salò e che, da internati militari nei lager del Terzo Reich, pagarono al nazifascismo per la libertà dell’Italia un prezzo altissimo: centinaia di migliaia i soldati destinati al lavoro coatto, 40.000 i militari che persero la vita dopo l’8 settembre 1943, 1.007.000 i disarmati dalle truppe tedesche.

La Guerra di Liberazione contro il nazismo e il fascismo non fu solo una guerra patriottica, bensì anche moto di riscossa sociale, aspirazione a realizzare un nuovo assetto della società italiana; il primo impulso di libertà, il primo diniego al fascismo fu dato proprio dagli IMI. Giovani che si erano formati ed erano cresciuti sotto il regime, profondamente indottrinati, riuscirono a superare il concetto di Stato fascista per far emergere, forse per la prima volta dopo decenni, quello di Libertà. Questi uomini, sia durante lo sbandamento dell’Esercito a seguito dell’8 settembre, sia poi ripetutamente nei campi di concentramento nazisti, furono posti di fronte all’alternativa di poter scegliere la libertà aderendo alla Repubblica fascista di Salò, che collaborava col nazismo. In condizioni inumane, vicini allo sfinimento e alla morte, essi, durante le ripetute visite delle commissioni repubblichine nei lager, decisero con fermezza di scegliere la libertà contro la tirannide del progetto nazi-fascista. Nasce qui un’idea che, ancor prima della Costituente, pone le basi al nostro concetto di democrazia. Gli uomini aderiscono a delle comunità stipulando tra loro un patto sociale di convivenza civile e regole condivise. Quei militari decisero allora che il patto sociale fondativo della nuova Italia dovesse nascere sulla resistenza etica, morale e fisica da contrapporre alla “finta libertà” offerta da Mussolini. Questi uomini, coloro che in quei campi morirono, coloro che sopravvissero e coloro che ancora sono tra noi, sono da considerare protagonisti fondativi, che, prima ancora di chi con coraggio combatteva il nazifascismo nel territorio nazionale, prima ancora dei nostri padri costituenti, diedero la base ideale a quell’Italia che come una fenice sarebbe risorta dalle ceneri della guerra. Il loro sacrificio va ancor più sottolineato perché essi sono sconosciuti a molti, non sono menzionati nei libri di storia, non conosciamo i loro nomi, ma a loro dobbiamo le radici stesse della nostra libertà attuale. I nostri sodati, internati nei lager, seppero dimostrare che il cittadino e soprattutto il militare mai devono servire l’uomo di governo del momento, ma devono sempre seguire l’interesse supremo dello Stato e della popolazione. Questi uomini, traditi e disprezzati, separati dalla Patria, senza alcun conforto e difesa che non quella della propria coscienza, dettero prova di vero coraggio ed alta moralità, resistendo alle lusinghe e alle promesse dei regimi. Fu un atto volontario e consapevole, che molti di loro, circa 40.000, pagarono con la vita. «I comandi tedeschi, e sempre con maggior insistenza i comandi fascisti che venivano dall’Italia a sollecitare, a minacciare nei nostri lager, offrivano la libertà in cambio di una firma, ma incontrarono quasi sempre un deciso rifiuto. La percentuale delle loro adesioni fu modesta, non solo tra gli ufficiali, ma soprattutto tra i soldati, i quali spesso erano costretti a lavorare in miniere, in fabbriche, in ferrovie, in zone continuamente colpite dai bombardamenti vivendo in condizioni molto peggiori di quelle degli schiavi dell’antichità. Il “No!”, che rifiutava la firma e respingeva l’offerta di una libertà condizionata, fu la prima manifestazione politica dei militari italiani. Si trattava di seicentomila uomini, separati nei lager, spesso tra loro molto lontani, che coralmente risposero “No!” alle pressioni naziste e fasciste, in un plebiscito di condanna alla dittatura politica da cui era derivata la guerra. Se si eccettua una modesta percentuale di militari che già avevano un complessivo orientamento politico, la maggioranza degli internati, almeno nel primo tempo della deportazione, non aveva idee chiare sulle strutture politiche da preferire quando la propria Patria fosse tornata in libertà. Dominava soprattutto la volontà di essere liberi nelle proprie scelte, di sottrarsi ad ogni struttura gregale, di pensare con la propria testa. Rinasceva l’uomo e ne era espressione quel “No!” che creava una prima linea politica». Quegli uomini costruirono su quel rifiuto la loro libertà, ma gli anni a venire per loro sarebbero stati certamente condizionati dal ricordo delle pene sofferte e della tragedia vissuta sulla propria pelle. Ecco perché è importante parlarne, perché riafferma e rafforza quello stesso patto sociale che gli Internati Militari Italiani fecero. È importante per me, ricercatore sociale nato nel 1978; è importante per chi è nato oggi e per chi nascerà in futuro in Italia, affinché qui possa essere sempre garantito il principio democratico. In un Paese senza Governo, o con molti aspiranti governi, come quello di Badoglio e del Re, quello del Comitato Nazionale di Liberazione, quello della Repubblica sociale italiana, quello del Comando Alleato e quello di Parri e Longo del Comitato di Liberazione Alta Italia, questi soldati ascoltarono dal profondo delle loro coscienze l’unico ordine possibile, il più giusto: quello del Popolo italiano e dell’ideale superiore della Patria. Un Popolo che aveva visto con i suoi occhi le leggi razziali, i soprusi del regime e, come sottolineato da Roberto Colella, i tanti campi di concentramento sparsi soprattutto nel Centro-Sud del Paese, nonché il Passaggio del Fronte, cioè il biennio fatale 1943-45 come analizzato dal fondatore della Nuova Scuola Fiorentina della Comunicazione Giovanni Bechelloni, professore emerito all’Università degli Studi di Firenze. Specifica nel suo lavoro Barbara Bechelloni che in loro è per sempre impressa la fotografia di una memoria collettiva. Come ci spiega Enrico Meloni, è presente nei figli e nelle generazioni future dei prigionieri dei lager nazisti una “trasmissione transgenerazionale del rimorso, ovvero l’eredità dell’inconscio dei genitori che viene assorbita dai figli”. Il peso di quella guerra, di quelle tragedie personali e collettive non è solo legato al passato, ma fa parte del nostro vivere quotidiano, influenza le nostre azioni e ci guida verso gesti oltremodo inspiegabili. Solo tenendo aperta la memoria, custodendo il suo caveau con la massima sicurezza e cura, senza relegarla nell’oblio forzato possiamo sopravvivere al futuro e costruire un futuro migliore. La tentazione dell’oblio, insieme con la falsa quiete del silenzio, va fronteggiata con chiarezza e denunciata per quello che è: un’illusoria scorciatoia per non risolvere nulla. Accelera solo la marcia verso nuovi disastri. Molto è ancora da studiare, da approfondire su queste pagine di storia, per riflettere e per conoscere. Lo stesso bisogno di conoscenza che troviamo nel lavoro di Nicola Palombaro, nel saggio di Annamaria Amitrano, ordinario di discipline demoetnoantropologiche presso l’Università di Palermo, sulla morte e sulla memoria dei vivi, nelle considerazioni sull’iniqua ricchezza e il vincolo di solidarietà di Vincenzo Porcasi, docente di economia e strategia internazionale per lo sviluppo economico, o sulla riflessione di Francesca Pietracci, giornalista e critica d’arte, su Kefalonia Peace Island/Testimonials 2003. Queste di oggi sono quindi delle porte aperte in particolare ai giovani, per dare loro il diritto di sapere e la possibilità di costruire un futuro certo, basato sulla consapevole conoscenza del passato. Come ci ricorda il sociologo Franco Ferrarotti “siamo soltanto ciò che siamo stati. Più precisamente: ciò che ricordiamo di essere stati. Siamo memorie personificate”. Ed è proprio su queste memorie che abbiamo il compito di lavorare. Un legame tra le nuove generazioni e gli uomini dell’ANRP, il mondo scientifico e della ricerca, della storia e della geopolitica: questo è il compito che le porte della memoria ha fatto suo. Legami e collegamenti, anche internazionali, come il saggio di Giovanni Cerchia che è lo sviluppo di un intervento tenuto a Katowice, in Polonia, nell’ambito di una iniziativa della locale Sezione della Società Dante Alighieri, e quelli di Silvia Nicolardi e Diana Kadrinova nella rubrica scenari, regioni e quadranti. La fiducia nei giovani è componente essenziale dell’ANRP e della omonima Fondazione. I giovani sono per natura portati a guardare avanti, ad avanzare veloci, seguendo il proprio istinto. Ciò è essenziale per una società che voglia innovarsi, che voglia crescere senza contorcersi sul suo passato ma che non viva senza una memoria sociale certa e condivisa, perché la memoria, ogni memoria, reca in sé il rischio della dimenticanza.

2008

supplemento a “rassegna”

a cura di ENZO ORLANDUCCI

Redazione:

Via Labicana, 15A 00184

Tel. 06 7004253

Fax 06 70476419

Direttore responsabile:

Salvatore Chiriatti

Redattore Capo:

Giovanni Mazzà

Segreteria:

Maristella Botta

Presentazione

Con le porte della memoria, titolo sintetico, sollecitante, provocatorio che, meglio di altri, coglie l’essenza di quanto si vuole realizzare con questo trimestrale, si dà inizio ad una nuova collana di pubblicazioni, promosse dall’ANRP, che vanno ad affiancare “Studi, documentazione e ricerca” (1963) e “Quaderni” (1985).

Un periodico di approfondimenti (testimonianze, storia, cultura, idee) edito – in attesa di dar vita ad una testata nuova ed autonoma – quale supplemento di rassegna, mensile socio-culturale dell’ANRP, la cui attuale serie, nata nel 1979, compie ben 30 anni.

Nel quadro più ampio delle manifestazioni in occasione del 60° anniversario della costituzione dell’Associazione (1948-2008), si è pensato con le porte della memoria di arricchire il patrimonio editoriale di ampia divulgazione con un “contenitore” in grado di accogliere argomentazioni, saggi e approfondimenti su problematiche storico sociali, esperienze e attività di ricerca, studio e testimonianza.

Nel quadro più ampio delle manifestazioni in occasione del 60° anniversario della costituzione dell’Associazione (1948-2008), si è pensato con le porte della memoria di arricchire il patrimonio editoriale di ampia divulgazione con un “contenitore” in grado di accogliere argomentazioni, saggi e approfondimenti su problematiche storico sociali, esperienze e attività di ricerca, studio e testimonianza.

Oggi, ancor più che in passato, “fare cultura” significa offrire dei punti di riferimento per trasmettere la memoria storica, aprendo un dialogo sull’esperienza culturale, reale e umana, affrontando problematiche vive, certezze e incertezze di un’epoca che sempre più necessita di “testimoni”.

Storia e memoria. Passato, presente e futuro. Quale equilibrata posizione assumere di fronte alle sollecitazioni e al pragmatismo del modo contemporaneo? “Non ha futuro una società senza memoria”. Le parole pronunciate da Benedetto XVI durante l’udienza ai membri del Pontificio Comitato di scienze storiche ci vengono in aiuto, ne cogliamo la profonda essenza e le facciamo nostre, attribuendo loro un significato in senso lato. A proposito della crisi della storiografia, “in una società plasmata dal positivismo e dal materialismo”, ideologie che hanno indotto la società “ad

uno sfrenato entusiasmo per il progresso […] animato da spettacolari scoperte e successi tecnici, malgrado le disastrose esperienze del secolo scorso” di fronte ad un passato che appare “come uno sfondo buio” rispetto ad un presente e ad un futuro che “risplendono con ammiccanti

promesse”, si rischia di produrre una società che “dimentica del proprio passato e quindi sprovvista di criteri acquisiti attraverso l’esperienza, non è più in grado di progettare un’armonica convivenza e un comune impegno nella realizzazione di obiettivi futuri…”. Una società, quindi, vulnerabile, che rischia di essere manipolata ideologicamente. Un’affermazione, questa, propria non solo del mondo cattolico, ma anche del mondo politico laico.

Per dirla con le parole di una nostra amica, la senatrice Lidia Brisca Menapace, interrompere la memoria e la sua trasmissione serve per produrre un “Alzheimer organizzato”.

E un popolo senza memoria può essere “portato in qua e in là”.

È instancabile il lavoro dell’ANRP, continuamente volto a ricostruire il passato per dare un senso al presente e progettare il futuro. In tale ottica l’ANRP, attraverso la collaborazione con l’università, gli istituti di ricerca e gli associati, porta avanti un ricco programma di studi, al fine di raccogliere, organizzare e conservare documenti e testimonianze, per divulgare il materiale reperito e far conoscere, per quanto possibile e pur con mezzi limitati, in particolare le vicende dei militari italiani nel secondo conflitto mondiale.

Forte dell’esperienza dei Veterani e dei loro familiari, aderenti all’Associazione, nella consapevolezza di tutto quello che uomini e donne, vecchi e bambini hanno patito in prima persona a causa della guerra, prigionieri, profughi, internati e deportati ridotti a volte in condizioni di schiavitù e di lavoro coatto, e nella coscienza del loro passato di autentico sacrificio individuale e collettivo, l’ANRP sente l’impegno di affermare che le relazioni internazionali, a livello mondiale, debbano avere alla base un ordinamento giuridico fondato sui diritti inalienabili della persona umana. Qualsiasi presupposto che possa ledere il diritto alla vita e alla dignità della persona ci vedrà sempre impegnati in prima linea.

È convinzione e intendimento dell’ANRP che la “qualità” dell’informazione debba rispecchiare la “verità storica” e la “chiarezza della comunicazione” in quanto l’uso corretto dell’informazione e momenti di riflessione come quelli che continuiamo a proporre, tali da essere formativi per una coscienza civile e politica soprattutto dei giovani, con l’auspicio che essi un giorno non lontano possano costruire, su solide basi, un futuro migliore.

Questa pubblicazione, che non a caso abbiamo voluto chiamare le porte della memoria, intende rendere tangibile un momento di passaggio e di rinnovamento e venire incontro, all’interesse dei lettori verso i problemi socio politici del nostro tempo, offrendo loro chiavi di lettura per conoscerne le dinamiche. Precise sono le finalità: la focalizzazione di segmenti storici spazio-temporali che, pur nella loro peculiarità tematica, interagiscano nel contenuto; l’adozione di un metodo storico di ricerca che, attraverso la trattazione, cerchi di portare alla luce il maggior numero di elementi oggettivi di situazioni registrate e di avvenimenti accaduti, affinché il lettore possa formarsi un personale convincimento del fatto presentato.

Si è voluto adottare un profilo antologico e descrittivo per stimolare l’interesse anche dei non addetti ai lavori su un periodo storico che non deve cadere nell’indifferenza e nell’oblio. Pertanto ci si porrà in contatto diretto e immediato con documenti e testimonianze del passato, per coglierne il loro significato e la loro importanza nel tempo, come presupposto e stimolo al progresso.

La collaborazione a questa pubblicazione è aperta a tutti. Per garantire al massimo l’obiettività dell’informazione, sarà lasciata ampia libertà di trattazione a tutti coloro che, con spirito costruttivo, vogliano dare il proprio contributo culturale.

Ciò, a prescindere dalla condivisione o meno, da parte dell’ANRP, di opinioni espresse dagli autori dei lavori pubblicati.

Gli scritti inediti, contenenti un pensiero originale, investono pertanto la diretta responsabilità dell’autore, rispecchiandone le idee personali. Ogni singolo partecipante, attraverso i propri mezzi espressivi e la propria peculiarità culturale, si farà portatore di esperienze intellettuali diverse e complementari.

Sul filo conduttore dei temi di nostro interesse, ogni numero presenterà una miscellanea di contributi di storici, sociologi, studiosi di materie giuridiche, di economia, di arte e di quant’altro sia stato e continui ad essere motivo di riflessione in linea con i nostri valori: il recupero della verità storica e la tutela dei diritti umani per promuovere una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli.

Vorremmo che dalla lettura di queste pagine le nuove generazioni apprendessero ad essere consapevoli del retaggio dei loro padri; prendessero coscienza del fatto che Libertà e Pace vanno custodite e difese sempre; imparassero che il destino della propria Nazione, visto nei più ampi confini internazionali, va costruito quotidianamente e con l’impegno di ciascuno, nessuno escluso; con la consapevolezza che noi, i contemporanei, siamo i destinatari di continui richiami al dovere della memoria.